Moshtari Hilal: Das hässliche Konstrukt

Moshtari Hilal zeigt, dass «Hässlichkeit» ein Sammelbegriff für Formen der Diskriminierung ist. Ihr Sachbuch ist eine gelungene Mischung aus literarisch-künstlerischen und essayistischen Beiträgen.

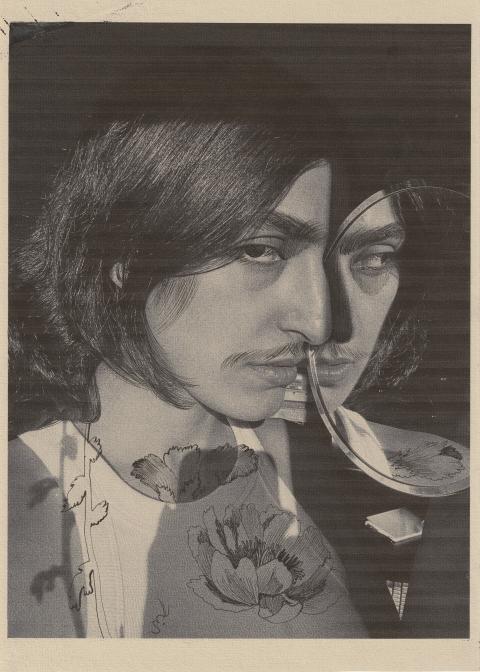

Illustration: Aus dem besprochenen Buch

«Mein Bild ist schwer und hart, Knochen ragen aus allen Seiten, ein Kinn wie eine Klippe, ein Gebiss wie ein Gitter, eine Nase wie ein Phallus. […] Mein Gesicht ist eine Maske.»

So beschreibt sich Moshtari Hilal in ihrem literarischen Debüt «Hässlichkeit». Die deutsch-afghanische Autorin setzt sich darin vertieft mit der «Hässlichkeit» auseinander, einem Begriff, den sie als hochpolitisch versteht. Und sie erklärt, wie Hässlichkeit als «eine auf Hass begründete Ausgrenzung» funktioniert.

Von Härchen umrandete Worte

Bereits als Kunstschaffende hat sich Hilal visuell mit der eigenen Hässlichkeit auseinandergesetzt, wie sie sagt, um sich «durch den ästhetisierenden Blick einer Künstlerin» mit ihr zu versöhnen: Sie hat Selbstporträts gemacht, die ihre grosse Nase und ihre Körperbehaarung ins Zentrum stellen – viele davon sind im Buch nun abgedruckt. Auch sonst steckt viel Persönliches im Buch: Hilal stellt immer wieder ihre Erfahrungen und intime Gedanken als Ausgangspunkt ins Zentrum, um über Hässlichkeit im Allgemeinen nachzudenken: «Mein Oberlippenbart war auffällig und nicht wie die meisten anderen Stellen meines Körpers zu verdecken. Wenn ich sprach, wurde jedes Wort umrandet von seinen Härchen. Und seine Härchen sprachen mir meine Weiblichkeit ab.» Den in Ich-Form geschriebenen persönlichen Passagen fügt die Autorin zum Teil surreale Elemente hinzu: So ist bei einer Szene in der U-Bahn, in der sich ein blonder Fremder am kantigen Kieferknochen Hilals schneidet, nicht klar, wo die Realität endet und die Fiktion beginnt. Dazu baut sie eigene Gedichte, Gesprächspassagen oder Lektüreberichte sowie Bilder aus Lehrbüchern und Screenshots aus sozialen Netzwerken in ihr Buch ein.

Diese literarisch-künstlerische und persönliche Erzählebene verknüpft Hilal, die Islamwissenschaften mit den Schwerpunkten Gender und Dekoloniale Studien studiert hat, mit wissenschaftlichen Theorien. Mit diesen zeigt sie auf, wie die Ausgrenzung und Unterdrückung durch die Konstruktion von «Hässlichkeit» funktioniert – einerseits im Privaten und andererseits im grösseren gesellschaftspolitischen Kontext.

Das Konzept «Hässlichkeit» liegt für Hilal vielen Diskriminierungsformen zugrunde: Sexismus, Rassismus, Eugenik – sie alle würden von der Dehumanisierung, die aus Hässlichkeit resultiert, profitieren, wie sie in einem Interview sagte. Dass diese gesellschaftspolitischen Unterdrückungsformen wiederum auch im Privaten wirken und unser Innerstes beeinflussen, leitet die Autorin in ihrem Werk wunderbar her.

Die These, dass Kolonialismus und Kapitalismus davon profitieren, gewisse Körper als hässlich zu markieren, um deren Ausbeutung zu legitimieren, stützt sie mit Aussagen von antikolonialen Wissenschaftler:innen wie dem Psychiater und Schriftsteller Frantz Fanon: «Das Weiss, das sich für schön hält, für besser, für vernünftiger, für vollkommener, für reiner, macht die Körper der anderen zu in der Hierarchie untergeordneten Uniformen.»

Dies konkretisiert Hilal weiter durch Beispiele aus der Geschichte: So zeigt sie den antisemitischen Ursprung der Nasenchirurgie auf, indem sie erzählt, wie der plastische Chirurg Jacques Joseph die ersten Korrekturen an «jüdischen Nasen» durchführte, um diese in eine «akzeptable» Form zu bringen.

«Hässlichkeit» zeichnet die Geschichte der Nasenoperationen weiter in die Gegenwart: Der Iran hat heute die höchste Rate an Nasenoperationen weltweit. Die «westliche» Nase wurde inzwischen Teil des modernen iranischen Gesichts, das einer hohen sozialen Klasse angehört.

Die Geschichte der Nasenoperation verläuft auch durch Hilals Leben: Nachdem sich die älteste Schwester mit 23 die Nase hatte operieren lassen, fragten sich die jüngeren Schwestern auch, ob sie «hässlich seien und behandelt werden müssten». Die Nasen der Frauen in der Familie würden als hässlich betrachtet, selbst vom eigenen Vater. «Ich war davon überzeugt, dass mein Vater dachte, seine Töchter seien hässlich», schreibt die Autorin.

Kein Selbsthilfebuch

Der Blick auf das Innerste Hilals lässt einen auch den Blick auf den eigenen Körper kritisch hinterfragen: Welche Haare finde ich an mir hässlich, welche nicht? Was habe ich für eine Vorstellung von Weiblichkeit? Das Buch lässt einen sich den eigenen Gedanken zum Selbst und zur Welt hingeben, wobei man immer wieder bei der Frage landet, die Hilal am Schluss stellt: «Wenn aber Hässlichkeit immer wieder allein durch unser soziales Miteinander geschaffen wird, welche Form von Gesellschaft braucht dann keine Hässlichkeit?»

Ähnlich den Büchern von Şeyda Kurt, «Radikale Zärtlichkeit» und «Hass», versucht «Hässlichkeit», Emotionen zu politisieren mit dem Ziel, unsere Gesellschaft neu zu denken. Hilal stellt dabei bewusst nicht die Schönheit ins Zentrum der Diskussion. Der moderne Schönheitsbegriff sei per se exklusiv, habe zum Ziel, die Nichtschönen zu entmenschlichen, und sei somit nicht zu revolutionieren, schlussfolgert sie. Man solle sich mit der Hässlichkeit versöhnen und die Angst vor ihr verlieren.

Hilals Werk ist aber kein Selbsthilfebuch: Es gibt keine konkrete Anleitung, wie man sich mit der eigenen Hässlichkeit versöhnen soll. Doch es lässt einen mit der tröstenden Erkenntnis zurück, dass die eigene Unsicherheit kein persönliches Versagen ist, sondern «ein Ergebnis von Herrschaft».